鱼苗的健康状况直接关系到水产养殖业的经济效益。但是,不少养殖户在养殖过程中会遇到鱼苗黑身的现象,这往往是由病毒引起的。本文将深入探讨引发鱼苗黑身的病毒类型、传播途径、预防和治疗措施,确保养殖户可以更好地理解并应对这一问题。

一、病毒性鱼病概述

鱼类病毒病是指由病毒引起的鱼病,它对鱼苗造成的损伤是严重且难以逆转的。鱼类病毒病具有潜伏期长、传播速度快、致死率高等特点,是水产养殖业的大敌。

二、引起鱼苗黑身的病毒类型

鱼苗黑身主要与以下几种病毒有关:

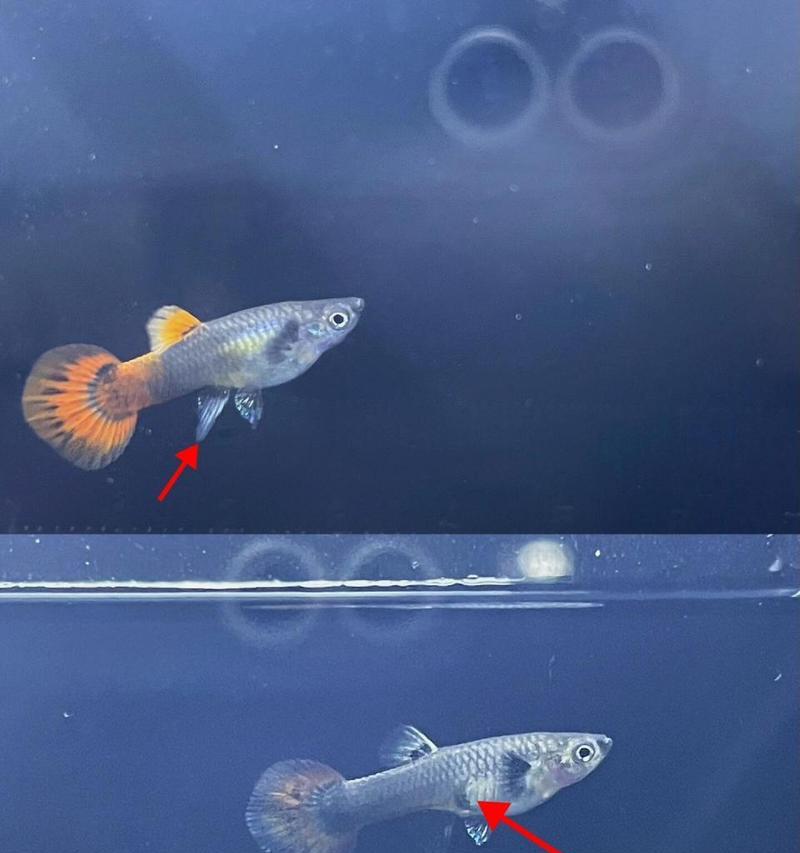

1.痘疮病毒(GuppyDisease)

痘疮病毒是引起鱼苗黑身的常见病毒之一。它会导致鱼体表面出现黑色的痘状斑点,严重时导致鱼苗死亡。痘疮病毒主要通过直接接触传播,也可以通过水体中受污染的工具、设备等间接传播。

2.狂游病毒(SpringViremiaofCarp)

这是一种主要影响鲤科鱼类的病毒性疾病。狂游病毒会导致鱼类出现褪色、黑身、腹部膨胀等症状,严重时可造成大量死亡。

3.病毒性出血性败血症(ViralHemorrhagicSepticemia,VHS)

该病毒会导致鱼体发黑、腹部膨胀,并伴有出血点和伤口。VHS病毒能够在多种鱼类之间传播,并通过水环境中的多种途径扩散。

三、病毒传播途径

病毒的传播途径主要包括以下几种:

1.水平传播:通过病鱼的排泄物、分泌物污染水质,进而感染其他健康鱼苗。

2.垂直传播:感染的亲鱼通过卵传播给下一代鱼苗。

3.交叉污染:在解剖、采样等操作中,使用未经消毒的工具或人员的手部将病毒从一个养殖区域带到另一个区域。

四、鱼苗黑身的预防措施

预防措施如下:

1.水质管理:确保养殖水体清洁,定期消毒,减少病毒生存环境。

2.生物安全:实行严格的隔离措施,避免外来病原体的引入。

3.疫苗接种:对于已知的病毒性疾病,可以考虑进行疫苗接种以提供主动免疫。

4.健康鱼苗的选择:避免购买来源不明或健康状况不佳的鱼苗。

五、鱼苗黑身的治疗措施

治疗手段需结合实际情况和专业指导进行:

1.隔离病鱼:及时将疑似感染病毒的鱼苗隔离,避免病毒扩散。

2.药物治疗:根据确诊的病毒类型,选用适宜的抗病毒药物进行治疗。

3.加强饲养管理:提升饲料质量,增强鱼苗免疫力;调整饲养密度,减少应激反应。

六、小结

鱼苗黑身的现象通常与特定病毒性疾病相关,如痘疮病毒、狂游病毒和病毒性出血性败血症等。虽然病毒性鱼病难以完全避免,但通过科学的预防和治疗措施,可以有效控制它们的传播和影响。养殖户务必注意养殖环境的卫生,加强鱼类疾病的监控与诊断,并且在确诊后采取相应的治疗措施。通过综合管理,可以最大限度地降低病毒性鱼病对鱼苗造成的损害,保护养殖业的可持续发展。